みなさんこんにちは☺

生活支援員 國分です。

今回は、大人の発達障害や発達障害のグレーゾーンなどについてみなさんと学んでいきたいと思います🌟

発達障害の診断基準を満たしていないが、発達障害の傾向がみられる状態を〖発達障害のグレーゾーン〗と呼ばれています。このような状態にある人は、仕事をすることに困難さを感じつつも、発達障害の診断を受けていないことから、活用できる支援や制度が限られています。そのため、どう対処したらいいのか…相談先がわからない…といった悩みを抱えてしまう場合もあります。

仕事での困りごとを減らすためには、自分の特性を把握して対処法を考えること、また発達障害診断を受けていなくても利用できる就労支援機関を知ることが大切です。

発達障害のグレーゾーンとは…

発達障害のグレーゾーンとは、発達障害の傾向があるが診断基準を満たしていない状態の方に対して使われる言葉です。正式な医学用語ではありませんが、一般的に用いられることがあります。そもそも、発達障害には国際的に定められた診断基準があります。発達障害は精神科や心療内科などで問診や検査などを行い、その結果と診断基準を照らし合わせて診断されます。

診断基準には、「どのような特性が表れているのか」「何歳くらいから特性が表れているのか」「社会生活においてどれだけの困りごとがあるのか」などの観点からいくつかの項目が設定されています。また、発達障害は生まれつきの脳機能による障害になります。現在の困りごとだけではなく、子供の頃の様子も重要な情報になります。それらの情報を踏まえて医師が診断をしますが、診断に必要な基準を満たさない際に「発達障害のグレーゾーン」という場合があります。

発達障害と診断されずに〖グレーゾーン〗だった場合も、特性による困りごとを抱えていることもあります。大人の場合、「仕事での困りごとが続き、どのように対処したらいいかわからない…」などの悩みが多く見受けられるため、発達障害の診断を受けた場合と同様に環境調整などの工夫が必要になります。

発達障害とは…

発達障害は、大きく分けて3つの種類があります。

・ASD(自閉スペクトラム症)

「対人関係や社会的コミュニケーションの困難」と 「特定のものや行動における反復性やこだわり、感覚の過敏さまたは鈍麻さ」などの特性が幼少期から見受けられ、日常生活に困難を生じる発達障害の1つです。知的障害(知的発達症)を伴うこともあります。幼少期に気付かれることが多いと言われていますが、症状の表れ方には個人差があるため、就学期以降や成人期になってから社会生活において困難さを感じ、診断を受ける場合もあります。

「対人関係や社会的コミュニケーションの困難」では、相手の立場に立って物事を考えたり曖昧な表現を理解したりすることが苦手といった特徴が見受けられます。

「特定のものや行動における反復性やこだわり、感覚の過敏さまたは鈍麻さ」では、特定の物事に強く興味を持つことや特定の順番などに強いこだわりを持つことがあると言われています。

また、視覚過敏や聴覚過敏などの感覚過敏(またはその逆の感覚鈍麻)が見られることもあります。発達障害のグレーゾーンの方もこのようなASD(自閉症スペクトラム症)の特性によって、仕事での対人関係や指示理解の場面で困難が生じる傾向があります。

・ADHD(注意欠如多動症)

不注意、多動性、衝動性などの特性があり、日常生活に困難を生じる発達障害の1つになります。特性の表れ方によって多動・衝動性の傾向が強いタイプ、不注意の傾向が強いタイプ、多動・衝動性と不注意が混在しているタイプなど主に3つに分けられ、これらの症状が12歳になる前に出現します。特性の多くは幼い子どもに見受けられる特徴と重なり、それらと区別することが難しいため、幼少期にADHDであると診断することは難しく、就学期以降に診断されることが多いと言われています。また、個人差はありますが、年齢と共に多動背いが弱まるなど特性の表れ方が成長に伴って変化することもあります。

〖不注意〗の特性では、一つのことに注意を向け続けることが困難で、すぐに気が散ってしまうという特性があります。それにより、仕事に集中することが難しいなどの困りごとを感じる場面が多くなると考えられます。

〖多動・衝動性〗の特性では、じっとしているのが苦手で、思いついたことをすぐに行動に移すという特徴があります。静かな会議でじっとしていることができなかったり、相手が話している間に発言をしてしまったりという困りごとが考えられます。発達障害のグレーゾーンの方もADHD(注意欠如多動症)の傾向がある場合は、上記で挙げたような困りごとが生じている方もいます。

・LD,SLD(限局性学習症)

学習における技能に困難さが見受けられる発達障害の1つになります。読むことやその内容を理解することの困難さ、書くことの困難さ、数の理解や計算をすることの困難さなど大きく3つの分類があります。これらの困難が、知的障害(知的発達症)によるものではないこと、経済的・環境的な要因によるものではないこと、神経疾患や視覚・聴覚の障害によるものではないこと、学習における面のみでの困難であること、という場合に限り診断されます、学校教育が始まる就学期になって診断されることがほとんどですが、就学前の段階で言語の遅れや数えることの困難、書くことに必要である微細運動の困難などがあることでその兆候に気付かれることもあります。

読字障害(ディスクレシア)

読むことに困難さがあります。文字がぼやけたり歪んで見えたりする場合や、文字と読み方が紐づけにくい場合などがあります。そのため、読み飛ばしや拾い読み、読むスピードが遅いといったことなどが見受けられます。

書字障害(ディスグラフィア)

書くことに困難さがあります。文字の大きさや形、他の文字との識別などが苦手な傾向があります。そのため〖ぬ・め〗などの似た文字を書き間違えやすい〖お・を〗などの似た音の文字を書き間違えやすい、画数の多い漢字を書き間違えやすいといったことが見受けられます。

算数障害(ディスカリキュア)

計算や推論に困難さがあります。簡単な計算に時間がかかる、四捨五入などの概念の理解が難しい、数えることが難しいといったことが見受けられます。

大人になってからも、上記の特性によって仕事で困難が生じることがあります。例えば「メールや議事録を読むのに時間がかかる 」「手書きによる書類作成が非常に苦手」などで困ることが考えられます。

大人の発達障害とは…

発達障害は生まれつきの脳機能の障害であり、大人になってから生じるものではありません。ただ、子どもの頃は発達障害の特性による困りごとが目立たなかったものの、大人になって仕事を始めてから困りごとが顕在化する人もいます。そのことがきっかけで病院に受診してみたら発達障害と診断されることがあり、そういった場合を〖大人の発達障害〗と言われています。

大人の発達障害のグレーゾーンの特徴

大人の発達障害のグレーゾーンの方は、発達障害の診断がある方と同じように、特性によって仕事上での困りごとを抱える場合があります。仕事の場面を中心に大人発達障害のグレーゾーンの特徴を紹介させていただきます。

ASD(自閉スペクトラム症)の傾向がある場合

・普段はキッチンの仕事を担当しているが、「フロアが大変なときに接客を手伝って」など曖昧な指示をされると、【大変な時】の基準が分からず、どのタイミングで何をしたらいいかわからなくなって困ってしまう

・突然のスケジュール変更があるとどうすればよいのか分からず混乱してしまう

・「人の出入りが多い」「ざわざわしている」などの刺激の多い場所だと気になって目の前にある仕事に集中しづらい

ADHD(注意欠如多動症)の傾向がある場合

・集中力で続かず、一つの仕事に最後まで取り組むことが難しい

・時間通りに行動することが難しく、その結果として職場や取引先に遅刻してしまう

・スケジュール管理が苦手で、納期に遅れたり仕事が漏れたりすることがある

LD,SLD(限局性学習症)がある場合

・お釣りなどお金の計算することが難しい

・手書きの書類を書いたり、電話でメモをとったりするのが苦手

・メールや資料などを読むのに時間がかかってしまう

※上記は一例になります

発達障害のグレーゾーンは困りごとが軽いわけではない‼

発達障害のグレーゾーンの方は診断基準を満たさないため、「自分は大変だと感じているが、ほかの人にとっては大したことではないことかもいれない」「努力不足なのでは」と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実際には診断されないだけで発達障害の傾向があり、努力しても仕事がうまくいかないなど、辛い思いをしていることが多くあります。また、自分でなんとかしないといけないと思い、1人で抱え込んでいる場合も考えられます。

そういった辛い思いが続くことで、二次障害としてうつ病や適応障害などの精神疾患や頭痛、腹痛などの心身の不調につながることもあります。心身の不調を防ぐためにも、そういった辛さを解消する対処法を知り、周囲の人に理解してもらいながら適切なサポートを受けること、就労支援機関を活用することが大切になります。

発達障害のグレーゾーンの方での対処法

発達障害のグレーゾーンの方が仕事をするときに、発達障害の傾向や特性によって必ず困りごとが起きるというものではありません。困りごとが起きるかどうかは、どのような職場環境なのかにも影響されます。例えば「あいまいな指示の内容を理解するのが苦手」という特性があっても、手順が細かく記載されたマニュアルの通りに進められる仕事だと困ることが少なくなると思います。

働きやすくするために大切なことを考えていきたいと思います。

自分の特性や困りごとを把握する

まず大切なことは、自分の特性や困りごとを把握することです。これまでの仕事経験を振り返って、どのようなことはうまくいったのか、どのような困りごとがあったのか、得意・苦手なことなどを紙に書き出してみましょう。また仕事の経験が少ない場合は、学生時代の経験も参考になります。紙に書き出す方法だけではなく、インターネットや書籍などのツールを活用する方法もあります。

職場での自己対処を考える

自分の特性や困りごとを把握できたら、次は自分でできる対処法を考えてみましょう。例えば、聴覚過敏で周りの音に反応して集中力が切れやすい場合には、「耳栓やノイズキャンセリングイヤホンを使用する」という対処法があります。他にも、タスクの抜け漏れが多い場合には、TODOリストやスマートフォンのリマインダーアプリを使用するという工夫もできます。

このように自分の特性や困りごとに合わせた自己対処を考えることで、働きづらさを軽減させていくことが可能になります。

周囲の方の協力やサポートを得る

自己対処だけで困りごとを減らすことが難しい場合には、周りの方に相談し、協力やサポートを得ることも大切になります。

例えば、あいまいな指示の内容を理解することが苦手な場合「具体的な指示にしてもらう」「作業手順を示す資料を作成・共有してもらう」などのサポートを周囲に相談してみましょう。また、優先順位をつけて仕事を進めることが難しい場合「その日のスケジュールを上司と一緒に確認してもらう」「指示を出す人を決めてもらい、優先順位を確認しやすくなる」などのサポートも有効です。

なお、耳栓やノイズキャンセリングイヤホン、スマートフォンでのリマインダーアプリの使用なども職場によって許可が必要になることもあります。事前に相談しておくといいでしょう。

自分でサポートの依頼をすることが難しい場合は、「困りごとの把握」「自己対処」「周囲の協力やサポート」などを1枚のシートにまとめた「合理的配慮に関する相互検討資料」を作成する方法もあります。

発達障害のグレーゾーンの方が適職を探すために活用できる支援機関

発達障害のグレーゾーンの方が適職を探すための方法は人によって異なります。自分の価値観に合う職場を選ぶ方もいれば、特性を活かせるような職場を選ぶ方もいます。また、働く上での困難さへの対処やサポートを同時に考えることで、より働きやすくなると思います。

1人で適職探しを行うこともできますが、もし適職探しにつまずいた場合、就労支援機関でスタッフと一緒に進める方法もあります。

地域若者サポートステーション

地域若者サポートステーションは、仕事についての悩みのある15歳から49歳までの方を対象とした支援機関になります。診断の有無を問わないため、発達障害のグレーゾーンの方も利用可能です。地域若者サポートステーションでは本人の困りごとに合わせて、就職に向けてコミュニケーションやビジネスマナー、パソコンスキルなどの向上、就活のサポートなどが受けられます。

ハローワーク

ハローワークには障害のある方専門の窓口(専門援助部門など)が設置されています。窓口では、障害への知識のあるスタッフから仕事に関する相談から求人紹介、応募書類添削・模擬面接などのサービスを受けられます。診断されなくても相談窓口を利用できるため、発達障害のグレーゾーンの方も相談できます。

障害者就業・生活支援センター

障害のある方の身近な地域において「働くこと」と「生活すること」の両面から、一体的にサポートをしている就労支援機関です。名称が長いことから「なかぽつ」「しゅうぽつ」と呼ばれることもあります。

働くサポートは就職準備から入社後い定着支援、生活のサポートは健康管理や金銭管理など、幅広く提供しているのが特徴になります。

発達障害などの診断がなくても事前に相談受け付けてもらえる場合がありますが、利用するには基本的に診断書や障害者手帳などが必要になります。事前に障害者就業・生活支援センターに問い合わせてみましょう。

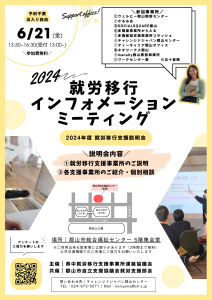

就労移行支援事業所

一般企業などへの就職を目指す障害のある方に向けたサポートしている就労移行支援事業所があります。就労移行支援事業所は働くためのスキル習得のプログラムや面接練習など就職のサポートだけではなく、就職後のサポートも受けられる支援機関になります。発達障害のグレーゾーンの方も利用前に相談できますがm就労移行支援を利用するには障害福祉サービス受給者証を申請し、支給される必要があります。

ネオワークス郡山も就労移行支援事業所になります。

ネオワークス郡山では、利用される方一人ひとりが自分らしく働くためのサポートを行っています。それぞれの仕事の悩みや今後の働き方の希望などを面談で聞き、その人の適職探しのサポートを行っていきます。特性や困りごとの把握はもちろん、コミュニケーションスキルの向上、ビジネスマナーやストレス対処法など、カリキュラムを通して長く働いていけるよう学んでいただきます。

ほかにも、企業体験や実習で実際の職場を体験して、どのような環境であれば働きやすいのを整理して自分らしく働ける環境を考えていきます。また、就職後も、働く上での困りごとが生じたときは、職員との面談で相談したり、職場との間に入って解決方法を見つけるサポートなどもしています。

ネオワークス郡山では、ただいま利用者様を募集しています🌟

お気軽にお問い合わせください!(^^)!