皆さんこんにちは☀

國分です。皆さんいかがお過ごしでしょうか?

2月の中旬になり、今週の半ばにはまた寒波が来るかも…ということで怯えている國分です…

雪道の運転は何歳になっても慣れないです…

今回は自己肯定感についてみなさんと考えていきたいと思います‼

「どうしても自分に自信が持てなくていつも不安になる…」「仕事中に失敗を思い出してしまってなかなか力を発揮できない…」「自信をもって就職(就活)したいのに…」なんて悩まれている方もいるのではないでしょうか。

障がいをお持ちの方で特性や過去の失敗経験から自己肯定感が下がってしまって働く自信が持てない…なんて方もいると思います。できれば自己肯定感を上げて自信をもって働きたいと思う方もいるはず‼

そもそも【自己肯定感】とは…

自己肯定感とは、「ありのままの自分を受け入れ肯定すること」です。

詳しく説明すると…

自分のダメなところも含め他人と比較することなく、自分自身が今の自分を認め尊重すること・自分の価値を認めることになります。

*自己肯定感が低いとはどういう状態??

自己肯定感が低いという状態は、ざっくりいうと他者との違いや自分のダメな部分ばかりが気になってネガティブな気持ちになってしまうことです。

自己肯定感が低い方に多く見られる特徴…

◆他人との比較や劣等感の意識が強い

◆過去の失敗への拘りやトラウマがある

◆承認欲求が強く他者に依存してしまう

◆いつも「できない…」と思っている

◆周囲への依存度が強い

自己肯定感が低いと何でも自分が悪いと思ってしまったり、常に自信がなくビクビクしながら日常生活を送ってしまうことが多くなってしまいます。

障がいを持っている人は自己肯定感が低下しやすいと言われています。

その理由として…

・過去の失敗体験や叱責された経験を引きずりやすい

・周囲との違いからバカにされる、非難される経験をしやすい

・大人になって障がいに気付いた場合、自分の努力不足を意識する機会が長くなりやすい

という事情があると言われています。

*自己肯定感が低いことによる仕事上のデメリット*

1.他人の言葉を素直に受け止められなくなる

自己肯定感の低い人は、他人の言葉を素直に受け止められなくなってしまう傾向になります。「誉め言葉は悪い、そして批判や悪口はより悪く」捉えてしまっている人も多いかもしれません。

例えば…「あなたは真面目なところは素晴らしい!」と言われたとき、自己肯定感が低い方はそれを誉め言葉として受け止めずに「本当は融通が利かないやつだと思っている」や「何も褒めることがないから適当に言ったんだ」など自身で悪い方向へ考えてしまう可能性があります。

2.自分を信じられず辛いときに挫けやすくなる

自分を信じられないことにより、辛い時に「できない」「もうダメ…」と思って手を止めてしまう可能性が高くなります。ノルマがある職場では目標が達成できないことで劣等感を抱いてしまうこともあるかもしれません。またなにか仕事を任されたときに、喜びや期待を感じるより先に失敗してしまう自分の姿を想像してしまい、責任のある仕事を避けようとする可能性も出てきます。

3.疑い深くなり他者を敵視しやすくなる

他人を信じられない状態のため、常に「自分の惨めなところを見られていないか」警戒するようになってしまいます。その結果、好意を持って接してくれる方を突き放してしまい、相手が離れていってしまうことに繋がってしまう可能性があります。また失敗した際に、他人のせいにしてしまうことも…

4.周囲の評価を極度に気にしてしまう

あまりにも他者の評価を重視してしまい、主体性が乏しくなってしまいます。その結果、自分で決断するべき状況でも周りの目が気になり適切な判断が下せなくなってしまう可能性も…。また他者からの評価を基準にしているので、頼まれごとを安請け合いしてしまうことも多くなってしまうかもしれません。

🌟自己肯定感が高いことによる仕事上のメリット🌟

・課題や失敗に対応し克服できる‼

自己肯定感が高い人は課題が明確に認識できるため、克服方法や対処方法を冷静に考えることができます。よって「自分の苦手なことや不得意なことを得意な人に任せる」「スキルアップに取り組む」など自ら考え行動することができます。また、なにか問題が起きても自然と問題解決のアイディアが生まれ、すぐに行動が出来るかもしれません。失敗してもそれを受け入れ改善点を見つけて努力することもできます☺

・職場の雰囲気が良くなる

高い肯定感を持っている人たちが集まる職場では、お互いを尊重し課題解決に向けて前向きな議論を行うことができる可能性があります。また一人ひとりの個性や長所が活かされる職場が構築され、成果に繋がる他、企画でアイディアが出しやすくなり、コミュニケーションが活発になり雰囲気が良くなる効果が考えられます✨

このように自己肯定感を高めることは仕事上においても良い効果があると言えます🌟

ではどうやって自己肯定感を上げていけばいいのでしょうか??

次回のブログで考えていきたいと思います👩🏻💼

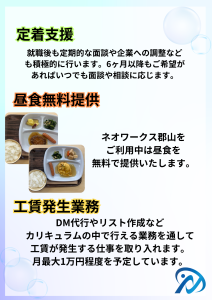

ネオワークス郡山ではただいま利用者様を募集しております‼

一人ひとりに合わせた支援を提供しています🍀

相談・見学・体験随時受付中です‼

お気軽にお問い合わせください☺